QUELLA TRISTE SENSAZIONE DI DARE QUASI FASTIDIO…

EPPURE LE STELLE NON SI SONO PERSE: LETTURA DI UNA GRAPHIC NOVEL

IL BARDO E LE SUE RI-SCRITTURE

In questa prima parte del nostro percorso abbiamo racimolato un piccolo tesoro di temi e di questioni che la parola della legge fa sorgere: la distanza tra la legge e il suo spirito, la tragedia di una giustizia che le leggi, da sole, non possono garantire, la necessità di un interesse di tutti per il bene comune. È tempo di vedere questi temi all’opera, intrecciati con i momenti quotidiani e eccezionali della vita umana, ma soprattutto intrecciati con la libertà di ciascuno, quella libertà che si decide, spesso, a un livello molto profondo dell’umano.

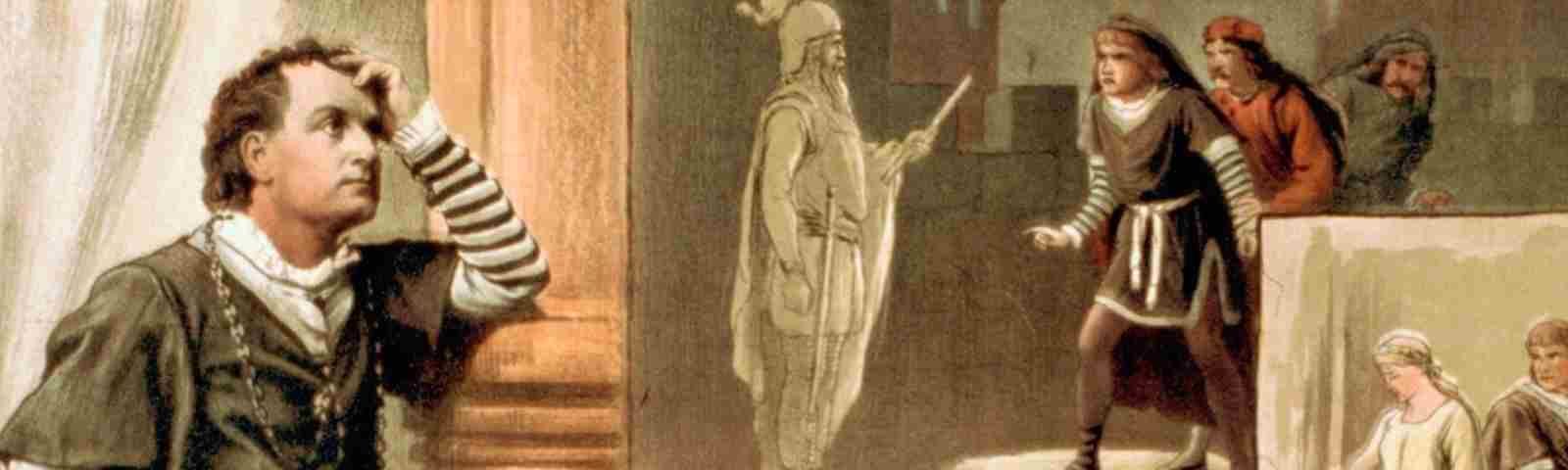

Se di profondità abbiamo bisogno, allora, andiamo a cercarla da coloro che, per primi, si sono immersi nelle contraddizioni e nelle bellezze dell’animo umano. Secondo il parere di molti, uno di questi è William Shakespeare, il grande bardo della cultura anglosassone.

Personaggio misterioso, su cui abbiamo tutto sommato notizie piuttosto limitate – al punto che qualcuno, ancora oggi, ne mette in dubbio l’esistenza –, a lui dobbiamo ben 38 opere teatrali, alcune delle quali sono conosciute in tutto il mondo. I ragazzi, ovviamente, citano subito Romeo e Giulietta, gli amanti più amati della storia, al punto che, oggi, chi va Verona – una delle città del Nord Italia più ricche di storia e di monumenti – non mancherà di notare che il presunto balcone di Giulietta (in realtà un ballatoio fittizio, sapientemente costruito nel 1939) è di gran lunga il luogo più affollato. Sebbene non lo abbiano ancora studiato a scuola, tutti conoscono anche Amleto e ne ricordano persino un verso: «essere o non essere, questo è il dilemma». Matilde, che è cresciuta in un paese di cultura anglosassone, ricorda Machbeth; qualcun altro anche La tempesta e Sogno di una notte di mezza estate. Insomma, ci accorgiamo subito di avere a che fare con un Autore che ha segnato profondamente la cultura europea e la cui eredità è forse paragonabile solo a quella del nostro amato Dante. In effetti, proprio come dante, Shakespeare non ci ha lasciato in eredità solo le sue opere, ma anche moltissime parole della lingua inglese (si dice siano circa 1.700).

Quello che, però, molti non sanno, è che Shakespeare non fu un inventore di storie. Mai il termine bardo fu più appropriato: proprio come i bardi e i trovatori, egli elaborò un materiale narrativo precedente, narrò e riscrisse opere che già moltissime persone conoscevano, molte delle quali erano anche già state scritte e già circolavano nei libri. Segno di un tempo piuttosto distante da noi, in cui la cultura non aveva proprietà, in cui non c’erano i diritti d’autore e i tribunali che condannavano i plagi letterari o musicali. Abbiamo già incontrato questo tempo, per la verità, leggendo le tragedie greche: anche Sofocle o Euripide spesso mettevano in scena vicende che tutti conoscevano, attingendo al grande tesoro del mito. L’attenzione non era, allora, al finale della storia, ma si rivolgeva interamente al modo in cui la storia veniva rappresentata, ai personaggi, alle scene e, ovviamente, alle parole. Insomma, l’arte di raccontare, rappresentare e suscitare emozioni e sentimenti fu il grande interesse del Bardo.

Da dove attingeva, dunque, Shakespeare, le sue storie? Il Paese che, fino ad allora, aveva raccolto il più grande e prezioso tesoro di storie e le aveva fatte circolare in raccolte era, ovviamente, l’Italia. La grande stagione della novellistica italiana, iniziata nel Trecento ma ancora molto feconda nel Cinquecento, e di cui il più famoso protagonista è Boccaccio, aveva prodotto vere e proprie raccolte di storie di intrattenimento. Il Decamerone, che tutti conosciamo e che abbiamo studiato a scuola, ci consegna non solo le novelle, ma anche il contesto in cui venivano raccontate: un tempo di vuoto (causato dalla peste) che un gruppo di persone vuole passare nella distrazione e nel divertimento. Proprio come nella cornice narrativa di Boccaccio, le novelle italiane erano fatte per divertire, per stupire, per intrattenere. Per questo erano spesso piene di riferimenti erotici o triviali, per questo i personaggi non erano persone reali, ma piuttosto tipi umani: più che rappresentare un uomo e una donna, dovevano richiamare a un vizio o a una virtù. Il servo è infingardo e volgare, la donna è leggera e lasciva, il mercante è un imbroglione, il cavaliere un eroe. Dopo quella di Boccaccio, in Italia, si diffondono numerose altre raccolte di novelle, i cui autori più noti sono Matteo Bandello e Giovanni Fiorentino.

Proprio a quest’ultimo dobbiamo la storia che guiderà i nostri prossimi passi sul tema della legge: Il mercante di Venezia. Nota come La novella di Giannetto, difficilmente Shakespeare la lesse in italiano: molto più probabilmente ne conobbe la versione inglese intitolata The Palace of Pleasure. La trama è l’intreccio tra due storie di per sé piuttosto banali: una storia d’amore e una storia di rivalità nel commercio e nella finanza. Protagonista della seconda, coerentemente con una narrazione fatta di stereotipi, è un perfido ebreo, un usuraio che insidia un virtuoso mercante.

Una sosta, su questo tema, è dovuta. Anzitutto perché lo stereotipo mostra una realtà storica con cui è difficile fare i conti: l’antisemitismo. Il popolo di Israele, esule dall’inizio del primo millennio, è spesso stato oggetto di odio, di razzismo, di pregiudizi. Si tratta di una dinamica molto radicata e mai realmente finita, che ha avuto il suo apice nella Shoah, ma che ancora oggi emerge in modi odiosi. Non affronteremo in modo diretto questo tema, ma è importante segnalarlo. Uno dei motivi di questo odio, nell’Europa cristiana, fu proprio l’usura. Fino alla fine del Quattrocento, infatti, a tutti i cristiani era proibito arricchirsi attraverso il prestito di denaro: l’Europa non aveva ancora elaborato l’idea che ci fossero tassi di interesse leciti e, semplicemente, i cristiani non potevano guadagnare nulla attraverso il prestito. Proprio per questa proibizione religiosa, in una società che stava scoprendo la sua vocazione mercantile e che dunque aveva bisogno di un sistema di credito, per secoli gli unici che maneggiarono la moneta furono proprio gli ebrei. Nella Mercante di Venezia, dunque, insieme alla narrazione, entra anche questo stereotipo, diffuso in altre novelle dell’epoca, come The Jew of Malta.

Anche riguardo a questo profilo così problematico, tuttavia, Shakespeare ci sorprenderà: il monologo forse più memorabile di tutta l’opera, infatti, è proprio sulle labbra di Shylock, usuraio e personaggio negativo, ma a cui l’Autore dà una profondità del tutto inaspettata. Se è vera la dinamica che abbiamo descritto, quella per cui la vera novità di Shakespeare non è la storia, ma la profonda comprensione psicologica del personaggio, questo particolare non poteva non colpire anche l’intero pubblico e incominciare, seppur lentamente, ad abbattere lo stereotipo stesso.

La vicenda è piuttosto semplice. Da un lato c’è la storia d’amore tra il giovane Bassanio e la bellissima Porzia (con una seconda storia d’amore parallela tra il suo servo Graziano e Nerissa, serva di Porzia). Dall’altro c’è la rivalità tra il nobile mercante di Venezia, Antonio, e il perfido usuraio Shylock. Antonio è un mercante ricco e generoso, che volentieri presta il suo denaro a chi ne ha bisogno, senza chiedere alcun interesse: proprio per questo tra lui e Shylock c’è un grande odio reciproco. Ed è proprio il denaro a intessere insieme le due storie: Bassanio, per conquistare Porzia che è una nobildonna molto ricca dell’entroterra veneto, chiede ad Antonio un prestito di 3.000 denari. Il mercante lo accontenterebbe volentieri, ma non ha liquidità, perché tutte le sue navi sono partite per porti lontani. Suggerisce, perciò, al giovane amico di affidarsi all’usuraio, offrendosi come garante.

L’incontro tra Antonio e Shylock è un equilibrismo tra odio e opportunità commerciale e l’accordo, piuttosto sorprendente, si chiude in questi termini: Shylock presterà il denaro a Bassanio senza alcun interesse e questi glielo restituirà entro tre mesi. Antonio, però, facendo da garante, dovrà pagare l’eventuale penale: una libbra di carne tagliata dal suo corpo dalle stesse mani dell’usuraio. L’accordo, davanti a un notaio, diventa legge vincolante. Solo una formalità – quasi un gioco – per Antonio, che è certo dell’imminente ritorno delle sue merci e dei sui denari.

Eppure, come lo spettatore senza dubbio si aspetta, i commerci non vanno mai come previsto…