PASSI

C’ERA UNA VOLTA LA SCUOLA MEDIA — capitolo 4

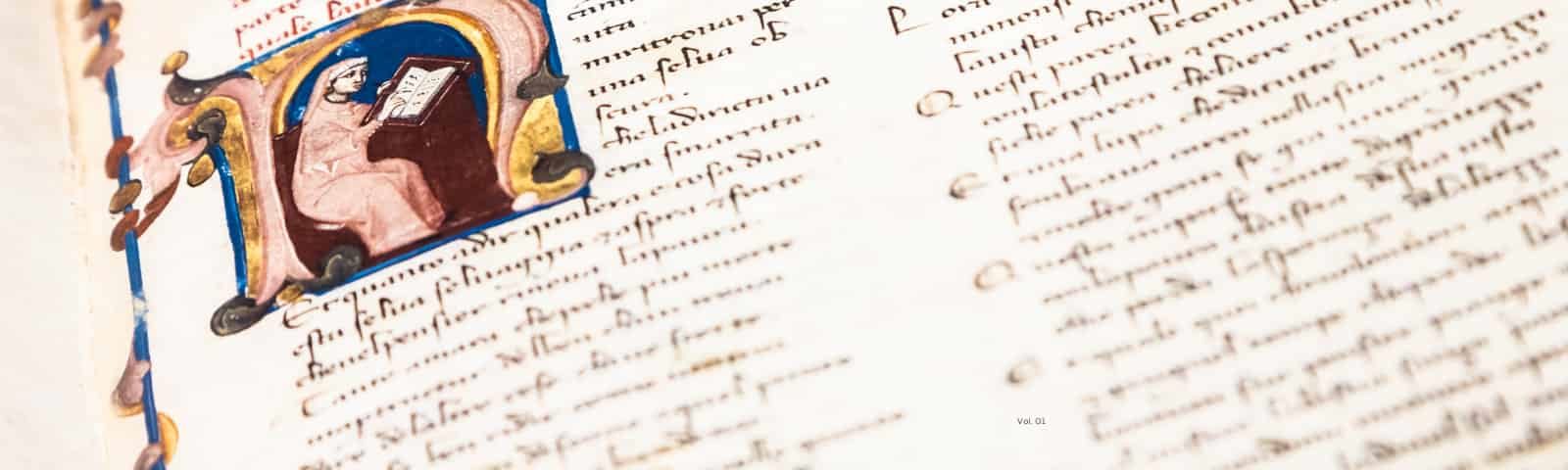

PURGATORIO: CANTO XVII E CANTO XXX — parte 3

Ci avviciniamo alla fine del nostro anno di Accademia, alla fine del Purgatorio e, non ultima, a Beatrice che nel trentesimo canto della seconda cantica, nel prato del giardino terrestre, aspetta il suo Dante. Glielo consegna Virgilio e il passaggio del pellegrino da una guida all’altra è uno dei momenti più intensi e commoventi dell’intero poema. Facciamo un passo indietro: nel canto XXVII Virgilio, da grandioso maestro/padre quale è, dichiara – o piuttosto conferma – di non poter proseguire il cammino al fianco del discepolo/figlio: non lo fa con parole retoriche, né con note piagnucolose ma con parole altisonanti che esprimono tutto il suo orgoglio paterno: io te sovra te corono e mitrio che significano la più totale fiducia nella maturità fisica e spirituale del suo protetto: Dante si è faticosamente calato nei gironi infernali e faticosamente ha scalato le cornici purgotoriali, è puro ora, la sua volontà è retta, la sua libertà pulita e limpida.

La ragione ha compiuto il suo lavoro e ragionevolmente si fa da parte.

Ogni buon maestro, ogni buon genitore conosce (dovrebbe conoscere!) il momento in cui farsi da parte per permettere al discepolo o al figlio di diventare adulto, di camminare con le proprie gambe la propria strada. La sapienza adulta non parla di sé, non lega a sé, non trattiene, non imprigiona; la sapienza adulta guida con tenerezza e determinazione e, quando necessario, con severità e poi si sposta. La sapienza adulta da magistra si fa ministra: da magis che significa “più grande, di più” a minus che significa “più piccola, di meno”! Se no, non è sapienza e non è adulta. E Virgilio, da maestro di Dante si fa suo ministro silenzioso e discreto presso Beatrice. Così silenzioso e discreto che Dante neppure si accorge della sua dipartita, non sembra realizzare nulla. Lo fa improvvisamente, solo nel trentesimo canto, quando in uno dei quadri più emozionanti del poema, gli appare, in una nuvola di fiori, la donna amata, vestita di rosso proprio come nel loro incontro infantile, coperta da un manto verde, silenziosa e discreta come Virgilio. Non è questa la scena d’amore che tutti si aspettavano: i due non si lanciano uno nelle braccia dell’altra, anche perché a dividerli c’è ancora un fiume e il velo bianco che copre il volto della donna. E Dante-pellegrino, miracolo dell’amore, sente la presenza di Beatrice perché – con grande finezza di Dante-poeta che cita celeberrimi versi dell’Eneide sua maestra – riconosce i segni dell’antica fiamma (agnosco veteris vestigia flammae), cioè avverte la presenza di Beatrice dal palpito del suo cuore ardente di innamorato. Emozionato, incredulo, incapace di farsi avanti, invece di muoversi verso la donna amata, proprio come un bambino che, in preda a una forte emozione, si guarda intorno per cercare la sua mamma, Dante si volta a cercare il suo papà oltremondano, per condividere con lui la gioia ineffabile… ma il papà non c’è più: Virgilio li ha lasciati privi di sé, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui ha affidato la sua salvezza. In una delle terzine più strazianti del poema, il nome proprio del maestro torna tre volte, una per verso, e a noi pare di sentire il singhiozzo dell’uomo, sempre più bambino, smarrito e solo.

Beatrice, lungi dal consolarlo, lo redarguisce aspramente suscitando in ogni lettore una profonda antipatia: cosa piangi a fare per questo? Risparmia le lacrime, che ti serviranno per ben altro dolore! Tre volte in una terzina appare il verbo piangere, una per ogni volta in cui Dante aveva nominato Virgilio! Povero Dante, straziato dal dolore e umiliato davanti a tutti, proprio dalla sua celestiale paladina. Ha mosso mezzo oltremondo per andare a chiamarlo e ora gli dà del piagnone e gli chiede come abbia l’ardire di presentarsi in quel luogo. Talmente dura è la sua rampogna che gli angeli intercedono per il pover’uomo, placando un po’ l’animo della sdegnosa che, a quel punto, agli angeli spiega il motivo di tanta severità. Dante deve, deve capire l’entità del suo peccato! Dante era un giovane promettente oltre misura, aveva mostrato in potenza grandi virtù e capacità, favorito dagli influssi delle stelle e da una particolare grazia divina, ma cosa capita nella vita degli uomini? Capita che:

tanto più maligno e più silvestro

si fa ’l terren col mal seme e non cólto,

quant’elli ha più di buon vigor terrestro

vale a dire che quanto più un terreno è ricco e fertile, tanto più si fa cattivo e selvatico con il seme cattivo incolto: il deserto, non coltivato, rimane deserto e pazienza! Ma un ragazzo pieno di talenti, se non adeguatamente coltivato, devia verso il male assai più che un giovane non particolarmente dotato. Come è vero, come è ‘noi’! Che innesco, questo, per accendere il fuoco del nostro dialogo, proprio alla fine del nostro viaggio di Accademia sul desiderio.

Dante, dopo la prematura morte di Beatrice, si è rivolto ad altre donne e ad altre immagini illusorie e noi sappiamo, avendolo imparato da Dorian Gray, che le immagini illusorie sono foriere di grandi guai!

Ma l’amore di Beatrice era autentico — più forte della morte è l’amore, ci ha insegnato il Requiem di Mozart — e la donna, riguadagnando poco alla volta il nostro affetto, racconta lo sforzo fatto per non abbandonare Dante a un destino indegno della promessa che era in lui. Eppure non gli concede nulla: il cammino alla redenzione è lungo e il pentimento deve essere autentico, perché nessuno vive del desiderio altrui, come ci ha insegnato Oblomov. Per questo il pentimento deve essere pronunciato ad alta voce, con coraggio: solo allora la lama affilata della giustizia si smussa.

Dante, fra poco, verrà immerso nell’acqua del fiume Lete dove, elaborato il male, potrà anche dimenticarlo: non al modo di Peter Pan che banalmente rimuoveva dalla testa e dal cuore le sue azioni, ma come un uomo maturo che con il male sa fare i conti: lo conosce e lo riconosce, lo compie inevitabilmente, ma è capace di non rimanerne prigioniero. Non può rimanere prigioniero del male perché il bene è il suo luogo e al Bene lo condurrà quel desiderio, motore della vita e della storia, a cui dobbiamo, in fondo, anche questo anno di straordinario cammino insieme.