“SONO TUTTI MIEI FIGLI”

IL CATTIVO RENDIMENTO

O VOI, CHE SIETE MATERIA INCANDESCENTE…

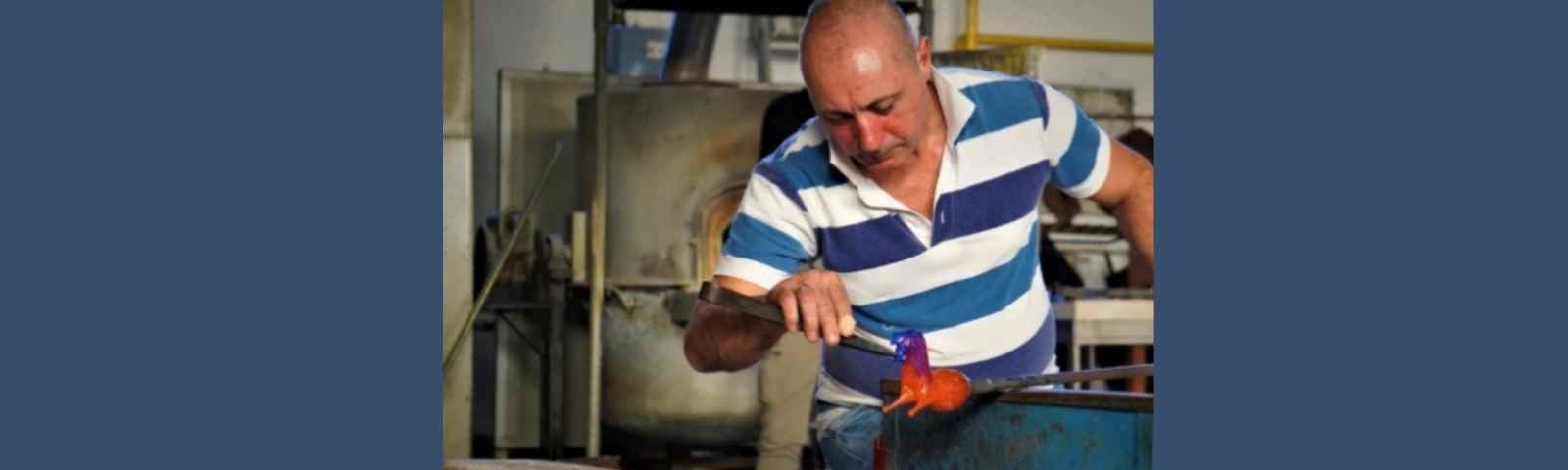

Per introdurre i ragazzi a una discussione filosofica, cominciamo da un video quasi magnetico: un maestro vetraio estrae dal forno una palla informe e rovente conficcata su una lunga asta di ferro. Delicatamente, con pinze e cesoie, plasma, modella, taglia nel tempo limitato in cui la materia è ancora fluida. Ne esce un cavallino rampante trasparente e fiero di sé.

Come già detto, è un’immagine molto bella di come la filosofia incontra le parole: va all’origine, quando i significati sono ancora magmatici, prima che l’uso le cristallizzi in forme definitive e rigide. Il mito è un po’ come quel fuoco originario da cui le grandi parole dell’umano emergono; la filosofia invece è come l’arte sapiente del vetraio che sa dare una direzione, ma ha ancora bisogno del calore del mito, per poterlo fare. Abbiamo visto che la parola finzione, nella fucina filosofica, è prossima a mimesis e abbiamo visto Platone e Aristotele confrontarsi sul tema: il primo con sguardo severo, il secondo con un’apertura maggiore nei confronti di ciò che accade quando gli esseri umani imitano modelli. Per entrambi, certo, la finzione vive di una tensione molto forte con l’ideale: spesso la realizzazione dei nostri ideali è deludente.

Chiediamo ai ragazzi se hanno già fatto anche loro questa esperienza. Matilde incomincia parlando dell’amore che, nei discorsi dei grandi sembra sempre così importante e promettente, ma alla fine, il più delle volte non è così rilevante, alla loro età. L’immaginazione spesso è anche l’imitazione di ideali altrui, il che non sempre funziona, soprattutto quando si fanno i conti con i propri interessi e il proprio tempo. In secondo luogo, i primi innamoramenti sono più spesso rivolti a un’idea che a una persona. Spieghiamo a Matilde che anche per i successivi innamoramenti spesso accade la stessa cosa: questo stato, a differenza dell’amore, è fatto di immaginazione: è nell’ordine delle cose e forse è giusto e bello che sia così.

Adham conferma che senza aspettative non si può vivere, ma è inevitabile poi rimanere delusi, anche su cose più banali o materiali: nel suo caso, racconta come l’agognato arrivo di un cellulare non abbia corrisposto alle virtù tanto decantate dai suoi amici.

Chiediamo allora ai ragazzi come si comportino di fronte allo scarto tra l’immaginazione e la realtà: se rinuncino all’ideale o se cerchino una via per aggirare la delusione. Gabriel dice che la verifica è da fare nell’esperienza personale: se si può vivere senza un ideale, significa che forse non era così importante. Emma introduce una dimensione un po’ inaspettata: se la realtà è deludente, oggi ci si può rifugiare nel mondo virtuale.

Il mondo delle idee di Platone, a questo punto, non è solo una teoria filosofica astrusa: risponde proprio a questa distanza e ci porta a chiederci se sia più originaria l’idea o la realtà. Per Matilde e Adham l’esperienza decide sempre chi ha il primato: ci sono cose che solo la vita ci può mostrare. Beatrice sostiene che il senso di giustizia profondo che abita in ogni essere umano è un esempio molto puro dell’ideale; nasce dall’incontro con la differenza tra chi sta male e chi sta bene, per Elisa, che aggiunge che questa differenza è lampante, non si può non vederla. Insomma, nessuno ha mai visto la giustizia, conclude Adham, eppure tutti siamo in grado di riconoscerla quando si manifesta.

Dal tema dell’ideale passiamo a quello della fantasia e, con più leggerezza, chiediamo a ciascuno di ricordare i giochi di un tempo, quando si lasciava condurre dalla fantasia. In fondo, il gioco da bambino più vecchio del mondo è questo: «facciamo che ero…». Per scherzo, chiediamo a ciascuno di completare la frase. Sorridiamo nel constatare che in tanti eravamo cavalieri, supereroi, maestre, papà, cantanti; ci sorprende scoprire che una ragazza giocava con la sorella a essere amiche.

Chiediamo loro, a questo punto, dove sia andata a finire questa fantasia, ora che non giocano più. Elisa suggerisce che vada a finire nei ricordi, Matilde immagina che possa per alcuni diventare un mestiere (per esempio l’attore) o in quei momenti di festa in cui ci si traveste. Adham la trasforma in un racconto da fare ai fratelli più piccoli. Letizia e Emma introducono due trasformazioni importanti: per la prima la fantasia diventa passione e per la seconda diventa desiderio.

Gli ultimi interventi ci riportano a considerare l’immagine iniziale: forse sono i ragazzi a essere una materia incandescente da plasmare: se quanto si perde in fantasia si guadagna in desiderio e passione, la giovinezza è lo stato fluido del vetro. I grandi pensatori del passato e i maestri del presente sono un po’ come quelle mani sapienti ed esperte che permettono a ciascuno di trovare la sua forma. Una volta raffreddato, si è qualche cosa e difficilmente si possono apportare grandi cambiamenti: al limite si perde qualche pezzo, come un vetro sbeccato. Certo, c’è sempre la possibilità di cambiare radicalmente la propria forma, ma questo, da adulti, avviene solo tornando nel fuoco, ossia a prezzo di grandi dolori.