INGE FELTRINELLI. LA LUCE CHE ABITA I LIBRI

“SONO TUTTI MIEI FIGLI”

MIMESIS

Ogni anno, dopo avere concesso l’onore dei primi passi al mito, lasciamo alla filosofia il compito di prendere la parola ossia, letteralmente, di offrirci una presa su quella parola che guida la nostra riflessione. Perché, se i miti in qualche modo fondano il linguaggio, alla filosofia è sempre affidato il compito di plasmare la materia magmatica e viva dei significati, di fare ordine, di farla interagire con ciò che le sta attorno per darle forma. Viene in mente l’arte del vetraio, che fa girare la goccia incandescente di vetro tra le sue pinze: la mantiene viva e le dà di volta in volta una forma diversa, per farla infine, dopo molti passaggi, diventar cristallo. In fondo, è questo ciò che la filosofia fa con le parole: le mantiene vive, infuocate, nel loro uso comune che è infinitamente più variegato e complesso di quello tecnico; lentamente le fa interagire con altre parole e, con ciò, genera forme.

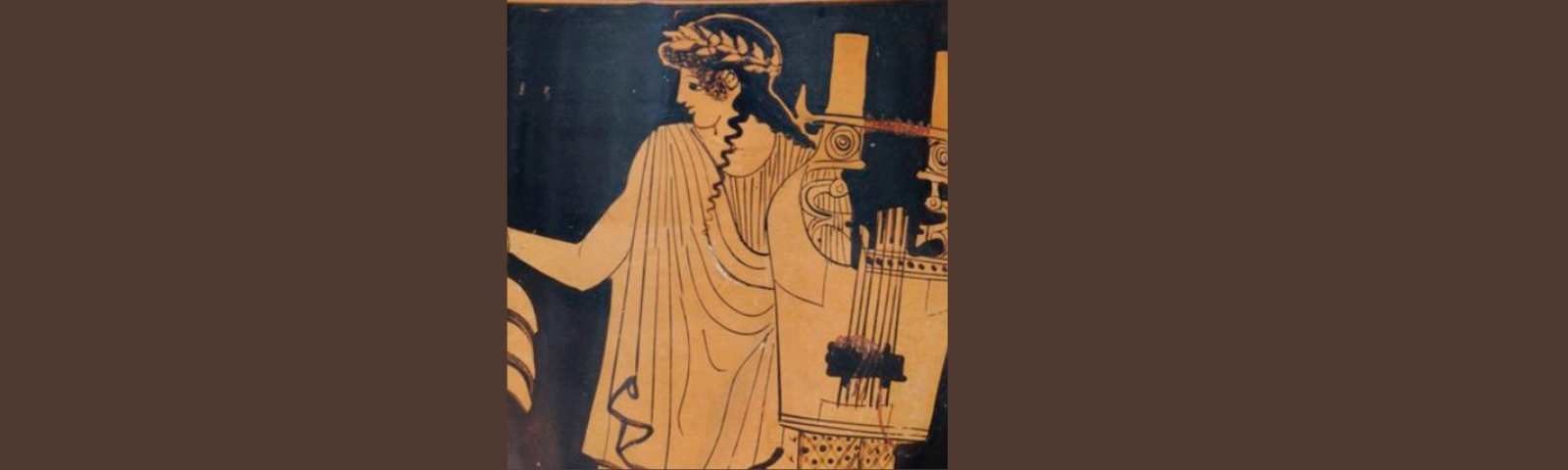

Come è già accaduto per Futuro, per Energia e per Legge, portiamo anche questa goccia rovente di materia, Finzione, al cospetto dei grandi filosofi e scopriamo che nelle loro mani ha cambiato più volte forma, man mano che se la consegnavano. Una delle forme più ricorrenti, fin dall’inizio, è stata quella della mimesis. La parola (di per sé difficilissima da tradurre) ha attirato l’attenzione di Platone, per il quale imitazione e finzione non sono solo una delle tante questioni filosofiche da affrontare, ma il mistero stesso della realtà e della sua conoscenza. Per la verità, prima ancora di entrare nel merito, finzione e mimesis sono anche gli strumenti fondamentali del metodo platonico: Socrate aveva rifiutato categoricamente di scrivere la filosofia, immaginando che il pensiero sia sempre e soltanto dialogico; Platone aggira il divieto con una vera e propria finzione, ossia presentando le sue opere nella forma di dialoghi immaginati. Se poi cerchiamo ciò che il filosofo dice, ci accorgiamo che l’imitazione è posta alla radice di tutto ciò che esiste. Anzitutto della conoscenza. Nel mito della caverna, contenuto nella Repubblica, ciò che ci appare e ciò che crediamo vero (la doxa) è in realtà una finzione: imprigionati in una caverna, non vediamo altro che ombre di modelli. Siamo nel mondo in questa posizione paradossale: viviamo di illusioni. Solo i filosofi (i veri eroi della storia) possono spezzare le catene che li vincolano alla caverna, guadagnare l’uscita e, finalmente, conoscere la realtà. Certo, tutto ha un prezzo: anzitutto la realtà, in un primo momento, necessariamente abbaglia. In secondo luogo, chi volesse tornare a liberare i suoi compagni, rischierà sempre di non essere creduto e di essere considerato una minaccia.

Molti dei ragazzi ricordavano il mito della caverna, già incontrato due anni fa, quando ci siamo soffermati a lungo sulla differenza tra una conoscenza confusa (doxa) e una coraggiosa indagine sulla realtà (episteme). La domanda che ci facciamo oggi, però, è diversa: perché mai Platone ha bisogno di questo articolato mito, cosa ci sta dicendo? Matilde propone che dietro alla storia ci sia l’invito a comprendere, a studiare a fondo, a interrogarsi; Gabriel ci dice che non si può, non si deve avere paura di cercare la verità. Un dubbio di fondo, però, ci attraversa tutti: e se Platone avesse, con ciò, trovato il modo di spiegare come mai la realtà è, spesso, così diversa dalle nostre attese? Pensiamo all’amicizia: la maggior parte di noi ha vissuto, almeno una volta in vita, un suo tradimento; anzi, forse nessuno di noi ha mai sperimentato un legame perfetto; eppure, quando giudichiamo le delusioni che la vita ci consegna, lo facciamo avendo in mente una realtà (l’amicizia ideale) che conosciamo benissimo, pur non avendola mai vissuta. Eccoci arrivati alla proposta di Platone: se io possiedo un’idea assoluta di amicizia nonostante le mie amicizie non siano mai all’altezza di essa, allora significa che da qualche parte questi assoluti esistono e che io ho accesso al loro mondo. Il mondo delle cose perfette, che noi non vediamo ma siamo in grado di immaginare, è quello che il filosofo di Atene chiama il mondo delle idee e di cui vediamo gli effetti ogni volta che scopriamo che qualcosa non è all’altezza delle nostre aspettative. In questo mondo le idee abitano, non in modo confuso, ma secondo una gerarchia precisissima. La più grande idea è il Sommo bene; poi ci sono le idee della matematica, che sono certe; poi ci sono le costruzioni della matematica, che hanno un grado di certezza minore. Infine, ci sono le cose create, quelle reali, che delle idee sono una brutta copia, perché sono da esse distanti un grado di realtà. Ora, se un artista dipingesse un oggetto materiale (per esempio un letto), creerebbe un ulteriore grado di stanza dalle idee, producendo, con ciò un inutile feticcio, due volte distante dall’originale.

In effetti i percorsi dell’arte sembrano avere raccolto la provocazione platonica: per noi che abitiamo in questo secolo, la pittura ha essenzialmente abbandonato ogni pretesa di riprodurre il mondo, essendo diventata per lo più astratta. Allo stesso tempo, con tutto il rispetto per il venerabile filosofo ateniese, ci chiediamo come mai, per fare filosofia, egli stesso abbia essenzialmente fatto ricorso a miti, ossia a invenzioni.

La stessa domanda se la deve essere fatta anche il più grande discepolo di Platone, Aristotele, che alla mimesis dedica un’intera opera, chiamata la Poetica, nella quale si occupa di imitazione, di finzioni, ma soprattutto di teatro, di tragedia e di commedia. Curiosa inversione: oggi noi chiamiamo arte l’insieme delle arti, il più delle volte pensando, per antonomasia, alla pittura. Ai tempi dei greci (e in realtà per tutta la storia europea, fino al Romanticismo) poesia era il termine che definiva le arti nel loro insieme: per questo la Poetica di Aristotele è la prima grande filosofia dell’arte dell’Occidente. Aristotele raccoglie ma critica la ‘scomunica’ del maestro nei confronti della mimesis: intuisce che c’è qualcosa che Platone non ha visto. Anzitutto perché tutti noi impariamo solo per imitazione: i bambini diventano grandi ripetendo ciò che vedono nel mondo degli adulti. In secondo luogo, perché noi esseri umani sappiamo godere di quelle opere imitative che riproducono realtà ripugnanti: significa che, nella mimesis, non cerchiamo solo l’oggetto imitato, ma anche l’abilità dell’imitazione e che proprio questa ci fa piacere.

Ecco, dunque, che la filosofia ci ha portato nel cuore più paradossale della parola dell’anno: da un lato la finzione è solo una copia, dall’altro, nella realizzazione di questa copia, c’è qualcosa di nuovo, un’abilità, una possibilità che prima non c’era. Nel mentire, conclude Aristotele, la finzione può anche presentarci le cose non come sono, ma come avrebbero potuto essere, spalancandoci la via che va oltre il possibile.