DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA MEDIA: DIFFICOLTÀ E ELEMENTI DI FRIZIONE

PREMESSA E JESSIE WHITE MARIO

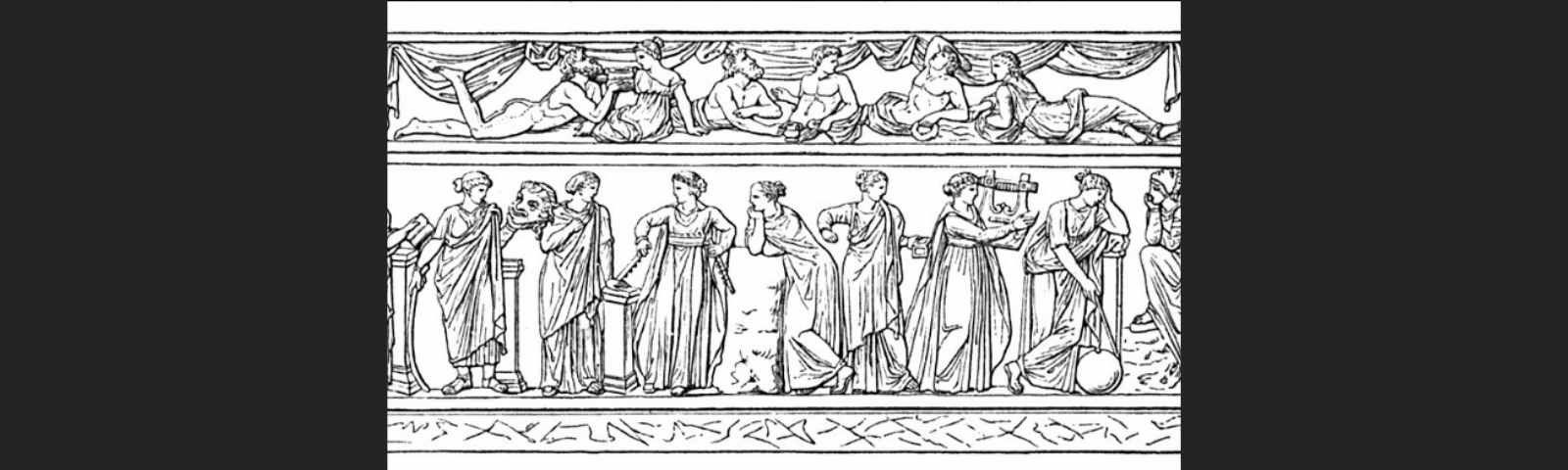

PRIME SIGNORE DELLA FINZIONE SONO LE MUSE

Sappiamo menzogne dire, simili al vero, e poi anche il vero cantare

Le prime grandi signore della finzione sono le Muse che, sul monte Elicone, al rozzo pastore Esiodo, rivolgono parole famosissime:

«O pastori, che avete per casa la campagna, mala razza, solo ventre; noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero (ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα), ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare (ἴδμεν δ’ εὖτ’ ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι)».

Invocate da poeti e scrittori di ogni epoca perché donino loro ispirazione, le Muse sono divinità “minori” appartenenti al pantheon della mitologia greca, venerate come protettrici della cultura e delle arti.

Grazie al loro canto, permettono ai grandi avvenimenti di non venir dimenticati nel tempo: sono infatti figlie di Zeus e della titana Mnemosyne, la Memoria. Ragioniamo con i ragazzi sul fatto che, quando abbiamo giocato con le finzioni, sia per raccontare una storia reale, sia per inventarne una immaginaria, non hanno fatto altro che attingere ai propri ricordi e modificarli, proprio come il vasaio fa con la creta.

È proprio Esiodo a fissare il numero delle Muse a nove e ad assegnare a ciascuna un ‘nome parlante’, mettendo ordine nella confusione della tradizione orale. Alla base del loro dire appare una scelta consapevole: esse dichiarano di sapere con uguale perfezione cantare il falso e il vero e sembrano decidere di volta in volta cosa sia meglio fare. Non mentono per il gusto di mentire, né per danneggiare, ma per mantenere salda la memoria degli eventi e dei valori dell’uomo: uno scopo sempre nobile, dunque, per raggiungere il quale talvolta la finzione si rende assolutamente necessaria.

È semplice spiegare ai ragazzi questo complesso fenomeno: prendiamo le favole classiche, quelle che tutti conoscono, perché qualche autore un giorno le ha fissate sottraendole all’anonimato della tradizione orale. Chi non conosce Il brutto anatroccolo, resa immortale dalla penna di Andersen? Il pulcino brutto, diverso dagli altri, vittima del loro scherno e soprattutto vittima del suo stesso giudizio negativo, non è attualissima riflessione sul bullismo e il senso di inadeguatezza che colpisce ancora i nostri adolescenti del XXI secolo come, evidentemente, i ragazzini coevi a Andersen e tutti quelli venuti prima? Certo che lo è, perché questo è il fascino e la magia del μῦθος (mythos), il mito che esattamente favola è. Una volta ancora ricordiamo ai nostri accademici quella che, a nostro avviso, è la più bella definizione di mito, attribuita allo storico Sallustio: il mito mai fu, ma sempre è. Questo è il senso delle menzogne di cui le muse sono cantrici: una finzione che agevola la comprensione del reale, una menzogna dal sapore universale che travalica spazi e tempi. Perché ai bambini si racconta di Babbo Natale? Lo chiediamo ai ragazzi che senza indugio rispondono che è per rendere la loro infanzia lieta, per avvolgerli nella magia e trasmettere loro l’incanto della vita. Certo, a un certo punto, giunge la verità chesapientemente i Greci chiamavano ἀλήθεια (aletheia), dove la prima lettera è quella famosa alfa privativa che nega e inverte il significato della parola che la segue, in questo caso il verbo λανθάνω (lanthano) che significa io nascondo. Ma lo svelamentonon è distruzione del mito, bensì scoperta della sua verità più profonda e della sua portata universale: avere creduto all’esistenza di Babbo Natale e avere ascoltato favole dal lieto fine rende la vita di ogni adulto più vera, perché capace di credere alla promessa di bontà che la vita contiene.

Le Muse, destreggiandosi sapientemente e scientemente fra il falso simile all’autentico e originale (è questo, infatti, il significato dell’aggettivo ἔτυμος (etumos, che si trova nella nostra parola etimo) e il vero, si fanno garanti del valore universale di grandi eventi della storia dell’uomo, rendendoli eterni e indimenticabili.

Fra questi, il racconto del primo immortale inganno della letteratura occidentale: il cavallo di Troia, noto a tutti, talmente noto che spesso sui banchi di scuola viene archiviato spicciativamente e un poco infantilmente, senza soffermarsi sulla potenza e la bellissima complessità della sua dinamica di finzione.

L’episodio, sappiamo, segna l’inizio della fine della Guerra di Troia, cantata nell’Iliade, ma non è contenuto nell’Iliade. Lo conosciamo grazie al racconto che di esso fa l’aedo Demodoco nel VIII canto dell’Odissea e nel racconto del troiano Enea nella reggia di Didone, nel II canto dell’Eneide.

Di un inganno, dunque, abbiamo due versioni: quella dei vincitori e quella dei vinti. Ciò che più stupisce, tuttavia, è che il grande inganno è intessuto in una complessa trama di finzioni più piccole. Partiamo dall’Odissea: l’eroe è naufragato sull’Isola dei Feaci, è stato accolto da Alcinoo e siede ora come ospite d’onore a un lauto banchetto. Nessuno ne conosce l’identità (questo è un primo inganno, in fondo). Durante la cena Demodoco, che non è mai stato a Troia, canta le gesta degli Achei: la sua finzione scenica, però, è talmente efficace che Ulisse si commuove e piange. La verità profonda della sua storia personale sgorga nel pianto proprio nel momento in cui egli viene in contatto con l’arte. Solo allora, riconosciuto, potrà indossare lui stesso i panni del cantore e raccontare il suo viaggio. Il racconto del cavallo di legno è proprio il momento in cui la finzione svela il vero: certo non è una coincidenza. Resta il fatto che l’episodio è narrato in pochissimi versi, a differenza di tutte le altre sue avventure, quasi ci fosse nei greci una sorta di reticenza nel far coincidere la loro vittoria con un dolo.

Ben diversa, per lunghezza e profondità, è la narrazione che ne fa Virgilio nell’Eneide. Siamo ormai molto lontani dagli eventi e il poeta latino compone una finzione per onorare l’origine immortale di Roma e il suo imperatore. Di nuovo viene raccolta la memoria e viene plasmata, come si fa con la creta ancora umida. Ne esce un intreccio complesso ma, soprattutto un punto di vista nuovo: quello dei vinti. Enea, proprio come Ulisse con Alcinoo, racconta di sé, iniziando dalla tragedia della disfatta di Troia. I valori sono cambiati: se Ulisse era πολύτροπος (polutropos), cioè scaltro e dai molti inganni – Dante lo caccia all’Inferno come traditore, ma ne stima chiaramente l’ingegno e la sete di conoscenza –, Enea è pio.

Attorno al cavallo di legno convergono molti più personaggi e i Troiani non appaiono come un popolo ingenuo e credulone, ma come un popolo ingannato e manipolato non da una macchina da guerra, bensì da un essere umano: Sinone, il traditore di Corinto, Sinone, che di fronte a Priamo versa lacrime, proprio come Ulissedi fronte ad Alcinoo; ma se quelle dell’eroe di Itaca sono profondamente vere, queste sono artificiose, più ancora del cavallo. Eccolo, dunque, raccontare la sua finzione, presentandosi come una vittima innocente: scampato al sacrificio che di lui voleva fare Agamennone, per propiziarsi gli dèi per il viaggio del ritorno, Sinone scongiura Priamo di accoglierlo come profugo e di accogliere, con lui, quel simulacro, che i Greci hanno eretto a riparazione rituale del furto del Palladio. Disgrazia su di loro se, come suggerisce lungimirante qualcuno, ne violeranno il ventre con la lancia e lo respingeranno – nota è la presa di posizione di Laocoonte, divorato poi dai serpenti –, ma vittorie ed eternabenevolenza degli dèi, se lo isseranno sulla rocca della città: la buona fede dei Troiani, spietatamente manipolata dalla finzione di un uomo, è loro fatale.