DETTATO COSTITUZIONALE E SCUOLA DELL’OBBLIGO

ANCHE LA GUERRA HA LE SUE LEGGI

“IO SONO DI QUELLI CHE PENSANO…“

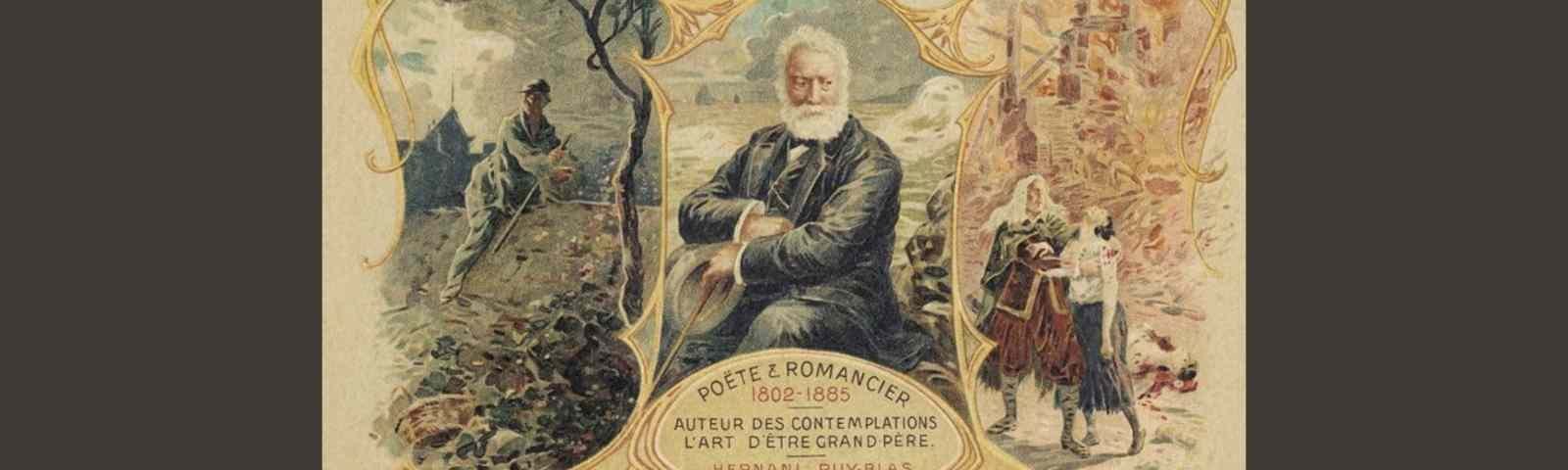

«Io sono di quelli che pensano e affermano che si possa distruggere la miseria» — dichiara Victor Hugo, durante l’Assemblea Nazionale del 9 luglio 1849. Questa affermazione ispira e guida la sua mano nella stesura del monumentale romanzo I Miserabili, protrattasi per ben diciassette anni, dal 1845 al 1862.

Scrittore per vocazione (“voglio essere o Chateaubriand o nulla” — scrisse nel suo taccuino a soli quattordici anni), gigante del pensiero e della letteratura di tutti i tempi, visionario potente, Victor Hugo spese la sua lunga vita in una strenua lotta a favore dell’umanità. Capisaldi di questa lotta furono l’educazione per tutti, i diritti dei bambini, l’emancipazione delle donne, la pace da raggiungere tramite la creazione degli Stati Uniti d’Europa… Come si può non amare quest’uomo e come si fa a non sussultare, in questo momento storico, di fronte a tanta lungimiranza politica e sociale?

Hugo visse una lunghissima vita, dal 1802 al 1885, immerso nelle vicende di una Francia che, uscita appena dal fervore e dal sangue della Rivoluzione – quella grandiosa, combattuta al grido di Liberté, Egalité, Fraternité – e del Terrore, conobbe una seconda rivoluzione nel luglio del 1830, i moti e le barricate del ‘32 e una terza rivoluzione nel 1848; un colpo di stato nel 1851 con il ritorno dell’Impero, il suo crollo nel ’70, la rivoluzione popolare della Comune… Di tutti questi eventi, Hugo fu testimone attivo, in ciascuno di essi si schierò, su ciascuno si espresse. Eletto senatore nel 1876, divenne icona vivente della Repubblica restaurata, incarnazione degli ideali umanitari francesi, simbolo della lotta per i diritti di tutti. Morto a ottantatré anni, fu onorato con imponenti funerali di Stato e tumulato nel Panthéon.

Ne I Miserabili, con il quale proseguiamo il nostro viaggio nella legge, i valori dell’autore sono incarnati in un personaggio bellissimo, Monsignor Myriel, vescovo di Digne. Il suo ritratto è un prezioso e meticoloso lavoro di cesello che occupa il primo libro della prima parte: quattordici (brevi) capitoli, letti i quali, Myriel, o come veniva affettuosamente soprannominato, Monsignor Bienvenue, ci sembra di conoscerlo da sempre e avremmo piacere di andare a trovarlo, per passare un po’ di tempo in sua compagnia: questa è la maestria della penna di Hugo!

Il fascino di Myriel, a nostro avviso, è che, una volta innescata la miccia dell’epopea, sparisce: senza Myriel, nulla accadrebbe delle mille duecento pagine del romanzo, eppure lui non arriva a occupare neanche le prime cento. Di lui, alla fine, ritroveremo solo due oggetti: oggetti, senza i quali, la storia non avrebbe neanche avuto inizio. Ma vediamo come vanno le cose.

Myriel nasce aristocratico, nobiltà di toga, immerso nel lusso e amante della bella vita. Fin dai primi giorni della rivoluzione, emigra in Italia per salvarsi la vita. Al suo ritorno, misteriosamente è prete e poi vescovo. Ma soprattutto è santo, venerato da tutti per la sua bontà, la sua umiltà, il suo coraggio, la sua straordinaria capacità di immedesimarsi nel prossimo, soprattutto negli ultimi.

Vive poveramente insieme alla sorella e alla governante, dà tutto ai poveri; per sé tiene il minimo indispensabile più alcune posate d’argento, antico retaggio della sua nobiltà.

Myriel è uomo giusto e, soprattutto per questo, ci interessa:

Non condannava mai nulla affrettatamente, senza tener conto della circostanza. Diceva: «Vediamo per quale via è passata la colpa». […] e professava apertamente una dottrina che si potrebbe riassumere press’ a poco così: «L’uomo ha sopra di sé la carne che è insieme il suo fardello e la sua tentazione. Egli se la trascina dietro e insieme le cede. Deve sorvegliarla, contenerla, reprimerla, non obbedirle se non in casi estremi. In quest’obbedienza ci può essere ancora della colpa; ma la colpa commessa in queste condizioni è veniale. È una caduta, ma una caduta in ginocchio che può finire in preghiera». (p. 17)

Quando l’uomo, dunque, si muove nell’ambito della legge, quando si impegna a tenere a bada le proprie pulsioni negative, – quando, abbiamo detto qualche tempo fa, depone una parte della sua libertà a vantaggio di tutti – può ancora sbagliare, certo, ma la sua caduta non sarà rovinosa e definitiva, sarà piuttosto una caduta in ginocchio, da cui potrà facilmente risollevarsi, trasformandola in pentimento.

C’è una via per cui passa una colpa e questa via è spesso tortuosa e lunga: per questo – sostiene Myriel – , «le colpe delle donne, dei fanciulli, dei servi, dei deboli, degli indigenti, degli ignoranti, sono le colpe dei mariti, dei padri, dei padroni, dei forti, dei ricchi e dei sapienti» e ancora: «A quelli che non sanno, insegnate più cose che potete; la società è colpevole di non impartire l’istruzione gratuita, è responsabile della tenebra che produce. Quell’anima è piena d’ombra, ed ecco che commette il peccato. Il colpevole non è colui che commette il peccato, ma colui che ha fatto l’ombra».

Risuona nelle convinzioni di Myriel il credo del suo autore, il quale, campione del Romanticismo, non ci pare scostarsi di molto dalle tesi dei nostri Illuministi lombardi…

Ma come? Il Romanticismo non è esattamente reazione all’Illuminismo? Come possono coesistere Beccaria e Hugo? Cogliamo felicemente l’occasione per dire ai ragazzi che i grandi movimenti della Storia non vanno mai pensati come il chiudersi di una vecchia porta e l’aprirsi improvviso di una nuova; non c’è mai una netta cesura fra una forma di pensiero e l’altra (già lo scorso anno lo abbiamo detto a proposito del passaggio dal mito al logos). È una semplificazione banale fare coincidere l’Illuminismo con la ragione e il Romanticismo con il sentimento: si usa, ma non è corretta!

Il Romanticismo è la potenza che il desiderio ha di rompere gli schemi; è l’affermazione decisa che la realtà non può essere classificata in ogni sua minima parte, ma nella storia del pensiero ci sono dei valori talmente solidi da passare intatti da un movimento all’altro. Il sentimento per i Romantici non è irrazionale; la loro idea è che i sentimenti vadano pensati: il sentimento dice che la ragione è qualcosa di più che classificare, ma il Romanticismo non è certo la messa al bando del pensiero razionale, anzi il sentimento è la forza del pensiero che ha dentro una passione. Tutti i grandi Romantici sono anche uomini politici come i grandi Illuministi, ma se l’Illuminismo immaginava un progresso promosso da riforme, il Romanticismo fa esplodere la rivoluzione. E così la grande Rivoluzione francese non è stata innescata dall’Illuminismo, ma certamente dall’Illuminismo dentro cui, a un certo punto, esplode il Romanticismo. La Rivoluzione francese sogna libertà, uguaglianza, fratellanza: parole che sono il fondamento del nostro modo di vivere; non è stata un moto politico, ma un cambiamento di prospettiva universale. Oggi con facilità inneggiamo alla libertà e all’uguaglianza, mentre la povera fratellanza ha perso molto del suo smalto di un tempo: per i Francesi sulle barricate la fratellanza era invece fondamentale, se è vero, come è vero, che i grandi eroi romantici non combatterono solo per il proprio paese, ma andarono a combattere e a morire per la libertà di tutti i paesi soffocati dal dominio straniero.

Hugo legge e studia Beccaria e diventa l’alfiere della abolizione della pena di morte: nel 1829 esce Ultimo giorno di un condannato a morte, con il quale – si legge nella prefazione dell’edizione del 1992 – Hugo “aderisce ai voti e agli sforzi degli uomini generosi di tutti i paesi che da anni s’adoperano ad abbattere l’albero patibolare, il solo che le rivoluzioni non sradicano. Ed è con gioia che a sua volta viene, lui meschino, a dare il proprio colpo di scure per fare più profondo il taglio che sessantasei anni prima, Beccaria lasciò sul vecchio patibolo eretto da secoli sulla cristianità”: raramente un libro ha cantato un tale inno alla vita, un inno dove ragione e sentimento si stringono nel più tenace degli abbracci.

È ancora Myriel a farsi portavoce, nel romanzo, di questo forte sentire di Hugo. Un giorno, viene condannato a morte per omicidio un povero saltimbanco. La vigilia della esecuzione, il cappellano della prigione si ammala, mentre il curato del villaggio declina l’invito a visitare il condannato: è Monsignor Myriel ad assumersi il compito. Con gioia si reca alla prigione e assiste l’uomo per un giorno e una notte; lo accompagna fino alla ghigliottina e lo abbraccia. Così racconta Hugo:

Quanto al vescovo, la vista della ghigliottina lo aveva colpito e ci mise molto tempo a rimettersene. […] Si può considerare con indifferenza la pena di morte, si può non pronunciarsi, dire di sì e di no, finché non si è vista con i propri occhi una ghigliottina; ma quando se ne vede una, la scossa è violenta e bisogna decidersi a prender partito pro o contro. Alcuni ammirano, come il De Maistre, altri esecrano come il Beccaria. La ghigliottina è il concretizzarsi della legge; essa si chiama punizione, non è neutra e non vi permette di rimaner neutrali.

E così, con Monsieur Myriel-Hugo, abbiamo introdotto il primo dei grandi personaggi del romanzo: dopo di lui, ci occuperemo solo di altri due, Jean Valjean e Javert, nonostante le pagine dei Miserabili siano abitate da tantissime figure di rilievo. Ma sono questi i tre protagonisti – nessuno più importante degli altri – che disegnano un triangolo al cui centro pulsa la legge, il suo spirito, la sua interpretazione.

(continua)